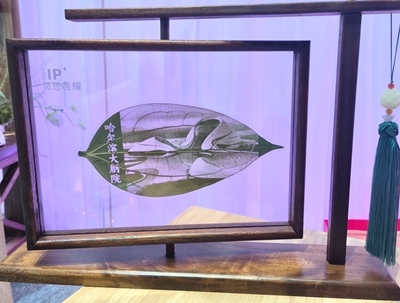

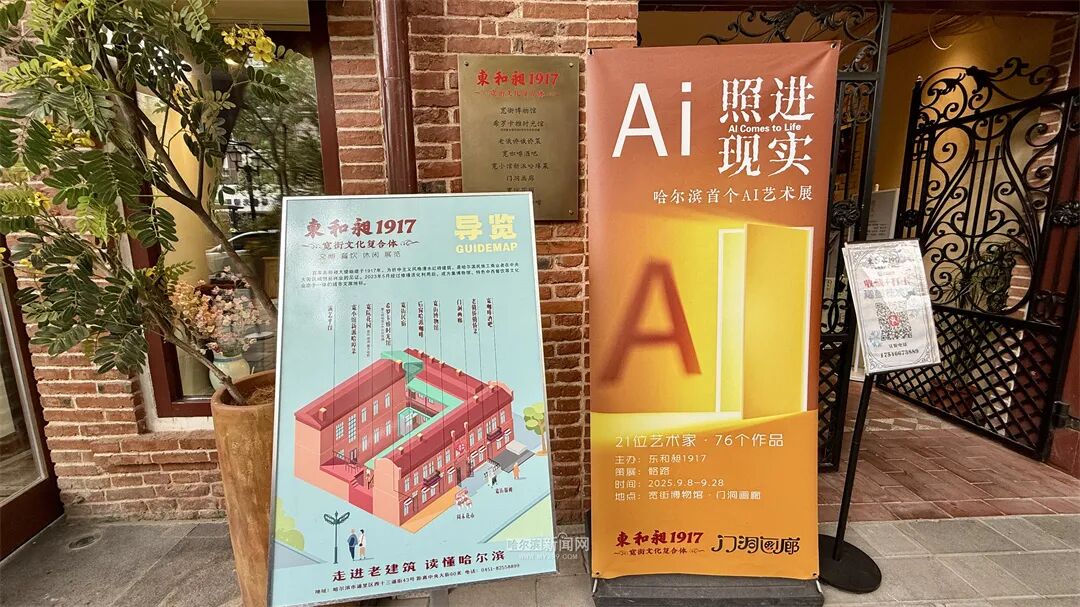

在哈爾濱道里區西十三道街43號的東和昶1917,這座由百年老建筑蛻變而成的寬街文化復合體里,此前因先鋒藝術展和孤獨癥畫展而成為“流量擔當”的門洞畫廊,日前迎來第三場藝術展《AI照進現實》——來自全球21位藝術家的76組AI藝術創作,以充滿靈性與想象力的AI世界,讓百年磚墻與數字流光相遇,讓傳統空間與未來感深度交融,為市民與游客開啟了一場關于藝術、科技與人類感知的探索之旅。

時值金秋,哈爾濱文旅熱潮持續涌動,百年老建筑的磚墻以AI藝術展為媒介,重新詮釋城市文化的包容性與時代感,回應百年歷史名城對文化創新與融合的深切呼喚。

未來已至:

百年老建筑中的“數字奇境”

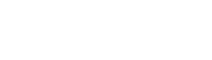

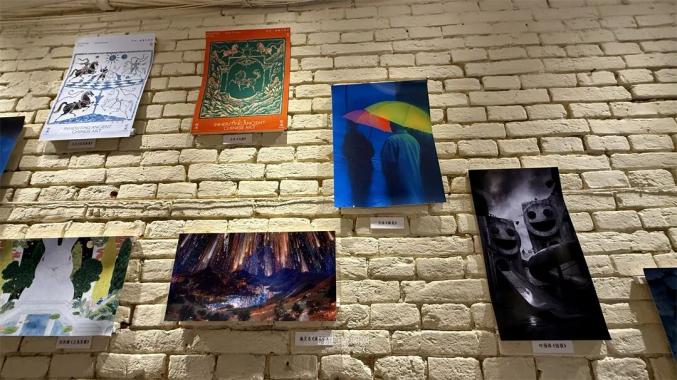

步入東和昶1917的門洞畫廊,時間仿佛在這里發生了奇妙的折疊。百年老建筑的門洞磚墻間,光影與數字交織,包括平面圖像、視頻和音樂在內的76組藝術作品,全部由AI制作,創造出一種既厚重又輕盈的神秘氛圍。門洞畫廊兩側的百年磚墻上,AI數字藝術作品與老建筑的磚石紋理相得益彰。

開放的空間、老建筑穿越百年時光的氣場,在AI藝術照亮的當下,讓每一個走進其中的觀展者,仿佛置身于一個微妙的電流場中。空氣中,彌漫著技術與藝術碰撞產生的特殊能量。百年門洞,如同一條跨越時空的隧道,引領每一個觀展者,通向充滿想象力與未來感的藝術秀場。

門洞畫廊策展品牌“骼路”,巧妙利用百年老建筑門洞的空間特性,讓光影、聲音與數字技術在此深度融合,創造出多維度的感官體驗。策展人抽抽將三個藝術模塊分解在畫廊兩側,創新策展思路,為觀展者打開“五感”——

一面墻上,集中展出使用算法生成、技術復雜、色彩強烈、具有美學規律的平面作品,根據不同作者、不同風格、不同系列,通過精心排布,用AI視覺探索微觀與宏觀世界的連接,模糊了現實與想象的界限,形成一條視覺上的“AI藝術發展脈絡”。“我們希望讓觀展者見識到,AI不再是冷冰冰的技術,而是能夠激發無限創新的畫筆,同時也充分體現人類與AI在創作過程中的協作關系。”抽抽說

另一面墻上,為了突出AI視頻藝術作品的視覺沖擊力,抽抽在整面墻做了大量留白,將視頻展區單獨設置在展墻上。她將所有AI視頻做成合集,包括劇情、場景、MV、廣告等作品,總時長兩個小時。她還特地在對面的平面作品展示墻下,專門設置了觀看座椅——觀展者可以在畫廊中坐下來,沉浸式走進AI藝術作品的視覺世界,細細品味這些由算法生成卻充滿人文思考的視覺敘事。

來自本土品牌AUV音品,此次與藝術展深度合作,用頂級專業音頻設備,讓音樂展區包括《詩意的復蘇》《算法的能量場》《合成的靈魂獨白》等3個主題單元、7個AI聲音故事作品,如同瞬間將觀展者帶入一個神秘的數字宮殿,親歷無盡神秘的未來世界……

在藝術展現場,不少觀展者向記者表示,這場AI展令人驚嘆的是,它徹底打破了以往人們對AI創作的刻板印象。它們不是冷冰冰的技術演示,而是充滿溫度的藝術表達。一些作品探索微觀與宏觀世界的連接,消融了有形與無形的界限,容易激發觀展者對萬物相互關系的思考,通過沉浸式數字藝術來探討無限現實的循環。

在這場百年老建筑里的AI藝術展中,科技不再是冷冰冰的代號,而成為了承載情感與思考的媒介。每一組作品,都通過巧妙的設計,賦予了人性化的互動體驗,也讓觀展者感受到與AI共同進行“精神創作”的神奇時刻。

策展匠心:

構建人機共生的藝術實驗場

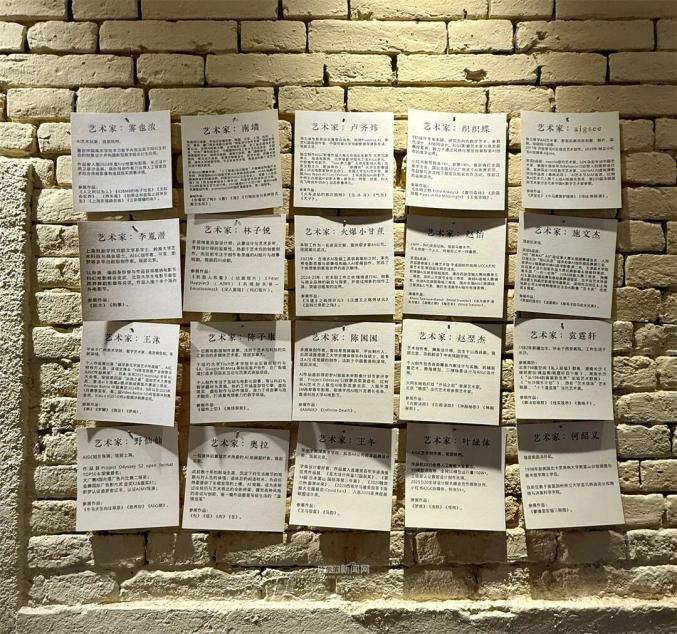

本次參展的21位藝術家,構成了一幅全球化的AI藝術創作地圖。他們跨越地理邊界與文化差異,展現出AI藝術創作的豐富維度。從國內一線影視從業者到美國知名高校教授,再到充滿探索精神的退休人士,這些創作者背景的多元性,恰好印證了AI藝術創作的民主化特質——技術不再是專業藝術家的專屬工具,而成為每個人都能使用的創意畫筆。

抽抽介紹,許多參展作品正在參與國內外重要的AI藝術競賽和電影節的AI單元,這充分展現了AI藝術創作領域的成熟與深度。“這些作品不僅展示了技術的前沿性,更體現了藝術表達的深度和人文思考的厚度。”

“AI曾經像一個剛出生的嬰兒,我們無法完全適應,甚至對它感到恐懼。但隨著時間的推移,它正逐漸融入我們的生活。”抽抽向記者描述她對AI藝術的理解,“AI,它可能是我們的得力助手,也可能是一直在掩飾自己真正的野性。雖然充滿未知,但這種不確定性,恰恰是億萬年生命進化過程中的魅力和樂趣。”

這名資深策展人,帶領“骼路”團隊,用一個多月的精心籌備,將這座百年門洞,打造成一個探索人機關系的藝術實驗場。

在“骼路”團隊看來,國內先進的AI藝術展,一定不只是為了展示更炫目的技術手段,而是將策展邏輯、體驗結構、觀眾交互全面重構的系統性創作,需要人文直覺結合技術智能。

在這一理念指導下,抽抽從全球范圍內甄選作品。“先不看作者背景,只看作品能不能首先打動到我。”在抽抽看來,AI藝術展的選品標準更為特殊,“應當更注重藝術本身,而非單純的技術炫耀”。

最終,《AI照進現實》的布局,經過精心設計,使作品之間既保持獨立,又相互關聯。每個展項之間并不是完全隔離的,它們彼此交織,相互聯系,卻又能夠和諧共存。這種巧妙的融合感,讓觀展者能夠感受到一種只來自AI的獨特藝術魅力。而從觀展者反饋來看,現場強化了與作品交互的流暢性和“絲滑”的體驗感——讓觀展者通過AI藝術,“忽略掉技術本身的存在”,全身心投入到作品體當中來。

特別是在視頻作品的組織上,抽抽并沒有簡單地將作品線性排列。“即使每一個作品都是獨立的故事、獨立的主題、獨立的表達,但是串起來的話,要重新尋找新的敘事表達。”抽抽最終是按照不同的主題風格,將作品進行穿插排布,形成一個更大的藝術品整體,將展覽語言與AI藝術語言深度融合在一起。

這種策展思路與當代AI藝術展覽的發展趨勢不謀而合。在抽抽看來,AI雖然能提供新穎視角,但在文化判斷與情感表達上,仍需人類策展人的主導。抽抽的策展實踐,正是“人機協同”模式的體現——借助AI技術,拓展藝術邊界,同時保持對人文審美判斷的尊重。

很多觀展者告訴記者,展覽中最引人深思的是那些探討AI生命性的作品。很多作品,不僅讓人感受到AI的生命力,甚至仿佛能夠讀懂觀眾的情緒,將內在感受轉化為可視的光影變化。

在百年老建筑的敘事中策劃一場AI藝術展,幾乎無從參考。抽抽告訴記者,最大的挑戰,就是從無到有的創造過程,“中途可能有好幾次,都很想放棄”。她坦言,籌備過程無比艱辛。但她堅持最初的設想——做一個群展,匯聚盡可能多的作者,選出在藝術風格、形式與理念上不同風格的作品。通過一場“千人千面”的藝術展,讓人們一覽國內AI藝術的先進水平,了解AI技術在全球發展的現狀。

在這樣的藝術誠意下,本土品牌AUV音品向門洞畫廊拋出“橄欖枝”。這次合作,不僅保證了AI藝術展中的音樂作品,通過頂級專業設備得到完美呈現,也為藝術機構與商業品牌的共贏模式,探索了新的路徑。

蟲洞尋光:

用百年老建筑溝通過去現在與未來

抽抽透露,此次藝術展的作者遴選過程,如同一場跨越時空的“尋光之旅”。她在全球范圍內搜尋AI藝術創作者,前后聯系過至少六七十位作者。“一開始只是覺得他們的作品好,結果一聯系發現,很多是這個領域的大神級別。”

隨著調研深入,她不斷發現不同領域里越來越多優秀的創作者。他們參展作品的技術含金量,同樣遠超常人想象。抽抽解釋說:“如果我們不了解技術,用我們理解來說,這些作品無非是‘自動生成’的。實際上遠遠不是的。”在和作者們的交流中,她了解到,這些優秀作品的工期非常長,過程繁瑣,技術極其復雜。作品背后,是漫長而艱辛的創作過程。抽抽同樣希望通過這場展,打破人們對AI藝術“一鍵生成”的刻板印象。

這些作者的工作節奏,為策展的前期溝通帶來難度。不僅如此,很多作者之前更多以參與AI比賽居多,對藝術展相對陌生。比賽有明確的技術標準和主題要求,而展覽更注重藝術性與技術性的融合。初始溝通時,抽抽發現,盡管他們中很多人對AI藝術展缺乏概念,但當他們了解到哈爾濱東和昶1917與門洞畫廊的展覽,特別是當了解到東和昶1917百年老建筑的歷史底蘊后,觀念發生了轉變,表現出了強烈的好奇。

這種好奇,最終轉化為信任與參與。“他們前前后后給到我的作品,一共接近二三百組。”抽抽告訴記者,通過“在百年老建筑里做AI藝術展”的契機,她十分感動于這些來自世界各地的陌生人,在注重版權意識的行業里,最終與她建立的無條件信任。

在東和昶1917主理人宋興文看來,百年建筑更像是宇宙中的“蟲洞”——溝通過去、現在和未來。正是這種“時空穿梭”的神奇特質,為AI藝術展提供了絕佳的展示場域。“老建筑活化利用,不僅是保護歷史,更是創造對話。”東和昶1917作為文化復合體,融合了包括文博、藝術、餐飲、休閑等十種融合業態,在哈爾濱文旅火爆的當下,成為城市文旅新地標。這種復合業態模式,同樣為AI藝術展覽提供了豐富的語境,讓科技與藝術在歷史空間中碰撞出新的火花。

“通過觀展,讓人們可以坐下來,甚至住下來,這是對老建筑最大的尊重。”宋興文說,這種尊重,體現在不是將老建筑束之高閣,而是讓歷史肌理與現代商業有機共生。AI藝術展在這種理念下,不再是冰冷的科技展示,而成為連接歷史與未來的橋梁。

相關內容推薦